Споры о том, существует ли особое гипнотическое состояние сознания, продолжаются уже не один десяток лет, и с каждым годом появляется всё больше аргументов в пользу его существования. Об этом говорят и исследования с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, позитронно-эмиссионной томографии, и лабораторные эксперименты. Один из таких экспериментов на примере одного клинического случая недавно опубликовали финские исследователи. Они анализировали один из классических поведенческих маркеров состояния транса, который называют «трансовый взгляд» (далее — гипнотически индуцированный взгляд, ГИВ).

Вайтценхоффер описывал его так:

«… Субъект неподвижно, не мигая, возможно, не видя, смотрит в неопределённую точку пространства… Если он находится напротив вас, может сложиться впечатление, что он смотрит сквозь вас на что-то вдалеке. Это один из признаков, который можно исследовать.»

(Weitzenhoffer AM (2000) The Practice of Hypnotism. NY: Wiley. 646 p. Стр. 182.)

Феномен ГИВ встречается относительно редко, и исследований глазодвигательных реакций в гипнозе на сегодняшний день мало. Тем не менее, этот феномен ранее считался одним из обязательных атрибутов гипноза и в современной популярной литературе часто упоминается как признак гипнотического состояния.

Авторы исследовали автоматические глазодвигательные реакции, которые во многом регулируются фронтальными структурами мозга, такими как ACC (передняя поясная кора) и dlPFC (дорсолатеральная префронтальная кора). По последним данным эти структуры меняют своё функционирование во время гипноза. В эксперименте впервые была использована высокоточная техника для отслеживания направления взгляда. Выявление тех или иных изменений в автоматических глазодвигательных реакциях может послужить аргументом в пользу наличия особого гипнотического состояния сознания.

Испытуемая (инициалы TH-S) — 43-летняя женщина, правша, с нормальным зрением. По широко используемой шкале гипнабельности (Stanford Hypnotic Susceptibility Scale: form C) испытуемая набрала максимально возможные 12 баллов. В ответ на гипнотические внушения она испытывала живые слуховые и зрительные галлюцинации. TH-S ранее уже участвовала в нескольких гипнотических экспериментах, в которых было показано, что функционирование её мозга во время гипноза имеет существенные особенности [1-4]. У неё нормальный психометрический профиль, а в анамнезе нет каких-либо неврологических или психиатрических заболеваний. В контрольную группу включили 14 добровольцев (6 мужчин, 8 женщин, средний возраст 42,6±5,6 лет).

Авторы подготовили набор глазодвигательных заданий (см. схему 1), которые вызывают автоматические глазные движения, такие как зрачковый рефлекс, программирование саккады к одиночной цели и оптокинетический рефлекс.

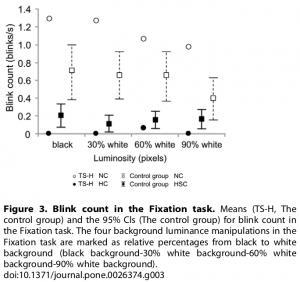

В задаче по фиксации взгляда (см. видеоролик S1) TH-S продемонстрировала значительное снижение частоты моргания в состоянии гипноза (0,012 в секунду) по сравнению с нормальным состоянием (1,18 в секунду). Хотя некоторые участники контрольной группы могли довольно хорошо имитировать эти изменения, в целом на уровне группы разница была значительно меньшей (0,15 в секунду в состоянии гипноза и 0,58 в секунду в обычном состоянии).

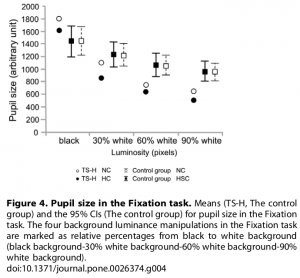

По сравнению с контрольной группой, диаметр зрачка у TH-S в состоянии гипноза был несколько меньше (913,1 против 1071,6 единиц), в то время как реакция зрачка на свет у TH-S и участников контрольной группы была близкой. Остальные результаты приведены в оригинальной статье в таблице S2.

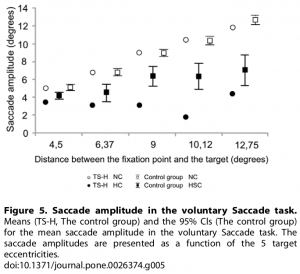

В задаче с саккадой гипноз вызывал особый паттерн движения глаз: испытуемая в гипнозе совершала только короткие саккады в сторону цели независимо от её удалённости от центра. Такой «крадущийся» паттерн коротких саккад было крайне трудно симулировать участникам контрольной группы, поскольку у них фиксация взгляда автоматически стремилась к целевой точке (представлено в видеороликах S2 и S3). Средняя амплитуда саккад у TH-S в состоянии гипноза составляла 3,3 градуса в секунду по сравнению с 8,6 градусами в обычном состоянии, для участников контрольной группы соответствующие показатели составляли 5,5 и 8,8.

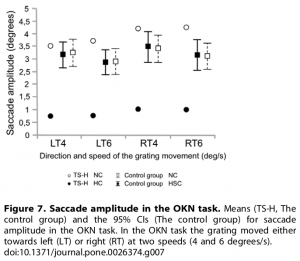

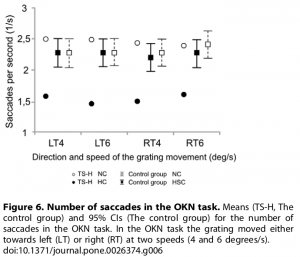

Глазодвигательные изменения в третьей задаче у TH-S были наиболее выраженными: значительно уменьшалось количество, амплитуда глазных движений, а также их скорость. Количество саккад в секунду в обычном состоянии составляло 2,5 против 1,5 в состоянии гипноза, в то время как в контрольной группы различий не было (2,31 против 2,27). Средняя амплитуда саккад уменьшалась с 3,9 в обычном состоянии до 0,89 в состоянии гипноза, в то время как в контрольной группе, опять же, статистически значимых изменений не было. Более наглядно можно оценить это в видеороликах S4 и S5 для TH-S и контрольной группы соответственно, а также в таблице S4.

Таким образом, эксперимент наглядно демонстрирует изменения глазодвигательных паттернов испытуемой в состоянии гипноза, которые, по-видимому, невозможно воспроизвести намеренно. Это исследование не исключает возможности возникновения гипнотического состояния без гипнотически индуцированного взгляда. Авторы предлагают включить в поле исследований гипноза подход, который доказал свою эффективность в когнитивной нейропсихологии, а именно — использование подробных исследований единичных случаев для создания начального теоретического прогресса в тех или иных неясных или новых областях эмпирических изысканий. Этот подход уже помог пролить свет на многие редкие феномены, например, синдром Капгра и синестезии. Кроме того, такие исследования помогли значительно продвинуть понимание закономерностей работы мозга.

Конечно, эта работа представляет результаты только одного клинического случая, поэтому делать какие-либо обобщения касательно гипноза на основании этих данных преждевременно. Тем не менее, этот эксперимент предлагает новый способ исследования и понимания гипноза.

Литература:

- Kallio S, Hyönä J, Revonsuo A, Sikka P, Nummenmaa L. The Existence of a Hypnotic State Revealed by Eye Movements. 2011, PLoS ONE 6(10): e26374. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026374.