Итак, в первой части статьи говорилось об особенностях функционирования мозга во время гипноза. Мы пришли к выводу о том, работа мозга в состоянии гипноза имеет свои особые черты: активируются различные отделы коры и подкорковые центры, изменяется их взаимодействие. Кроме того, мы обсудили эффект обезболивания, который часто наблюдается во время гипноза, который связан с активностью нейронов в переднем отделе поясной извилины, т.н. зоне 24’a, а также в некоторых подкорковых ядрах.

В этой части статьи пойдёт речь о зеркальных нейронах, которые впервые были обнаружены в 90-х годах у обезьян, а позднее и у человека. Вы узнаете об их роли в поддержании гипнотического состояния, о том, что такое эмпатия и почему наш мозг фактически запрограммирован на сопереживание другим.

В этой части статьи пойдёт речь о зеркальных нейронах, которые впервые были обнаружены в 90-х годах у обезьян, а позднее и у человека. Вы узнаете об их роли в поддержании гипнотического состояния, о том, что такое эмпатия и почему наш мозг фактически запрограммирован на сопереживание другим.

История открытия зеркальных нейронов

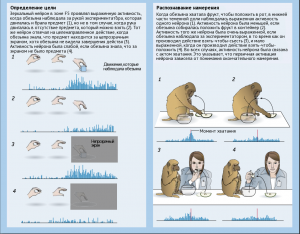

Как это водится у учёных, всё началось с опытов на животных. В начале 1990-х годов группа итальянских исследователей во главе с Джакомо Риццолатти (Giacomo Rizzolatti, который, кстати, родился в Киеве), случайно обнаружила потрясающий факт. Макакам предлагали лакомства, регистрируя активность нейронов в то время, когда макаки брали их. После этого макаки наблюдали за тем, как их соседки или сами исследователи брали лакомства. В это время в мозгу макак активировались те же самые нейроны, что и во время действия, хотя на этот раз макаки лакомства не брали, а только наблюдали. Было высказано предположение, что обезьяны в это время имитируют те же действия, но позднее удалось доказать, что макаки оставались совершенно неподвижными. Поскольку активность этих нейронов «отражала» активность нейронов в другом организме, их назвали «зеркальными».

Открытие зеркальных нейронов сподвигло учёных на поиск аналогичных структур у человека. Позднее была обнаружена зона мозга (зона Брока, в вентральной части премоторной коры), в которой находятся эти нейроны. Далее к системе зеркальных нейронов стали относить и клювовидную часть нижней теменной коры. (Обновление от 28.05.2017. Нужно иметь ввиду, что, согласно современным представлениям, выделение зон Брока и Вернике, вероятно, устарело. Подробнее: http://neuronovosti.ru/rozenkranzgildenstern_are_dead/).

У человека система зеркальных нейронов намного более обширна, чем у животных. Можно с уверенностью утверждать, что именно развитие системы зеркальных нейронов позволило нашему виду научиться пользоваться речью.

Кроме того, зеркальные нейроны предоставляют механизм автоматического подражания наблюдаемым действиям без необходимости пропускать их через мыслительный аппарат. По-видимому, эта система участвует в процессах обучения через подражание. Обучение, таким образом, включает наблюдение, кодирование жестов системой зеркальных нейронов и сложный, не изученный пока что процесс вторичной обработки, в котором участвует лобная кора.

Второй механизм — моделирование тех или иных действий, ощущений и переживаний в отсутствие внешних проявлений. Иначе говоря, мозг способен напрямую связывать жизненный опыт, проживаемый другим человека, со своим собственным опытом. Этот механизм приводит нас к очень важному явлению — эмпатии.

Запрограммированы сопереживать?

Английское слово «empathy» не имеет буквального перевода на русский язык и подразумевает объединение таких разных аспектов как восприятие, опыт, эмоции, невербальные коммуникации и язык, отношения, картины мира и информация о прожитом времени. Смысл эмпатии шире, чем смысл обычного сопереживания, которое подразумевает природную способность, например, разделить с кем-то переживания, удовольствие или боль.

Основные компоненты и, в некотором смысле, синонимы эмпатии включают участие, понимание, объединение, разделение, идентификация с кем-то, поддержание контакта и общение. А настоящее общение, определённо, устанавливается лишь при желании обмениваться чем-то или разделять что-то с другими.

По мнению некоторых авторов, неврологическая база эмпатии парадоксальным образом находит подтверждение в исследованиях системы зеркальных нейронов у людей с аутизмом. У таких пациентов, особенно у детей, обнаружили снижение функции зеркальных нейронов. Пока рано утверждать, является ли это причиной аутизма или одним из его проявлений. Но это изменение может объяснить, почему аутичные люди не могут участвовать в жизни других людей. Их неспособность настроиться на окружающий мир может происходить из недостаточного интуитивного понимания открытых знаков окружающих.

Механизм зеркальных нейронов, видимо, может объяснить, как наблюдатель воссоздаёт в себе эмоциональное состояние наблюдаемого субъекта: это происходит посредством прямого отображения сенсорных данных (зрительных, звуковых, кинестетических и др.) на моторные мозговые центры, которые воссоздают те же эмоции в наблюдателе. Конечно, возможно также понять чужие эмоции с помощью мыслительных механизмов, анализируя поступающие сенсорные данные логически. Однако этот способ дольше и представляет скорее не эмпатию, а знание иного качества, не основанное на личном опыте.

Было также наглядно продемонстрировано, что система зеркальных нейронов позволяет субъекту угадывать намерения наблюдаемого человека. Проводились эксперименты, в которых субъекты наблюдали за определённой последовательностью действий, производимых другими людьми. В это время учёными фиксировалась активность зеркальных нейронов в мозгу субъектов. В какой-то момент последовательность действий прерывали, но у субъектов наблюдалась активация нейронов, которые должны были бы активироваться при продолжении прерванной последовательности действий. То есть они как бы внутренне моделировали те действия, которые должны были произойти. И это происходило даже в том случае, когда субъекты не имели возможности предварительно наблюдать конкретные последовательности действий.

Кроме того, в одном из исследований был установлен интересный факт: люди, которые от рождения не способны испытывать боль, были способны ощущать эмпатию к боли других людей. То есть отсутствие физиологической основы восприятия болевого ощущения не лишало их возможности проживать чужую боль эмпатически. Но в отсутствие физиологических механизмов реагирования боль других людей может быть недооценена, особенно когда не хватает эмоциональных «подсказок».

Эмпатия и раппорт

В последнее время были проведены довольно любопытные и точные исследования природы гипнотического состояния, а также предложено несколько гипотетических моделей. Современные теории гипноза предполагают наличие трансфера и положительного контр-трансфера, состояния эмпатии и синхронного взаимодействия между гипнологом и пациентом. От характера их межличностных отношений зависит успешность гипнотического наведения, но эти отношения также рассматривают как важный фактор самого гипнотического феномена. Другими словами, гипноз можно считать особым способом взаимодействия людей, а гипнотические отношения — контейнером, в котором существуют эмоциональные и когнитивные элементы. А эмпатия играет ключевую роль в установлении отношений между гипнологом и субъектом.

Эмпатия, по-видимому, является основой того, что в литературе называют «зоной раппорта». Зоны раппорта — это области увеличения активности мозга, которые отвечают за эффективность вербальных внушений и облегчают возникновение классических гипнотических феноменов.

Принципы работы Милтона Эриксона, которого считают «отцом» современного гипноза, метафорически согласуются с нейрофизиологическими данными о системе зеркальных нейронов. Например, Эриксон иногда ускорял наведение терапевтического гипноза у «резистентных» субъектов, окружая их высоковнушаемыми субъектами, чьё трансовое поведение мог наблюдать резистентный субъект. Таким образом Эриксон фактически активировал и использовал систему зеркальных нейронов резистентных субъектов для облегчения наведения транса.

В обычной гипнотической работе для этой цели активно используется гармонизация, или подстройка: гармонизация по дыханию, позе, жестам, мимике, дыханию и даже по речи. Этот навык, отрабатываемый в состоянии транса терапевта, позволяет активировать систему зеркальных нейронов и установить хороший раппорт. А зеркальные нейроны, как уже говорилось, позволяют как бы на время «влезть в шкуру» пациента и даже на определённом уровне синхронизировать мыслительные процессы и угадывать намерения партнёра.

Если говорить конкретнее, связь между эриксоновским гипнозом и системой зеркальных нейронов основана на трёх принципах:

- Терапевтический альянс, который является важнейшим фактором, обеспечивающим результат терапии, произрастает из опыта полного взаимопонимания и прозрачности, что позволяет ощутить чувство единства.

- Наблюдение других людей с точки зрения неврологии достаточно для активации системы зеркальных нейронов.

- Уважение имеет фундаментальное значение и подразумевает принятие природы пациента, который не обязан изменяться или осваивать новые нейробиологические программы.

Таким образом, терапия приспосабливается к потребностям и возможностям пациента. В этом отношении эмпатия уже является формой терапии. Настоящая эмпатия, в терапевтическом смысле, требует честности и искренности во всех действиях и, при вдумчивом использовании, помогает человеку в полной мере «ухватить» состояние сознания другого человека и установить контакт. Это требует преодоления нарциссизма. И наоборот, концепция зеркальных нейронов может объяснить, почему такие варианты поведения как сочувствие, утешение, воодушевление, стимулирование, подбадривание или незаметное позитивное переопределение жалоб не служат целям терапии, когда они искусственны, и даже могут навредить.

Эмпатия является той ценой, которую нужно заплатить для распознавания боли другого человека, и стартовой точкой для эффективной терапевтической интервенции. Это продемонстрировал Эриксон, который, обладая физическими и сенсорными ограничениями, мог понять других и помочь им развить то, что было недоступно ему самому.

Что дальше?

Концепция зеркальных нейронов во многом объясняет загадочные механизмы, лежащие в основе гипнотического раппорта, и приглашает поразмышлять о новой парадигме, которая может помочь объединить разрозненные знания о природе гипноза. Пусть даже выглядит устаревшей бывшая не так давно популярной теория о разделении функций сознания по полушариям мозга, она предлагает ценную научную метафору сознательного и бессознательного разума. Теперь новые исследования наглядно продемонстрировали, что полушарие мозга устроено слишком сложно, чтобы иметь одно функциональное предназначение. Но научный факт стал по-настоящему очевидным и важным для терапии: мозг в гипнозе функционирует иначе.

Литература:

- Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese. Mirrors in the mind. Scientific American, Nov 2006.

- Carlo Antonelli, Marco Luchetti. Mirror neurons and empathy: proposal of a new paradigm for hypnosis. Contemporary hypnosis 2010, 21, 1.

- Ernest L. Rossi, Kathryn L. Rossi. The Neuroscience of Observing Consciousness & Mirror Neurons in Therapeutic Hypnosis. American journal of clinical hypnosis 2006, 48, 4.